Blitzschneller Schutz für die Energiewende: Fraunhofer IMWS entwickelt Sicherheitskonzept für moderne Stromnetze

Moderne Energiesysteme mit hoher Leistungsdichte und komplexer Halbleiterelektronik stellen den Netzschutz vor neue Herausforderungen. Klassische Sicherungen reagieren oft zu langsam, um empfindliche Wechselrichter in Anlagen für erneuerbare Energien zuverlässig zu schützen. Im Forschungsprojekt „GreenGridGuard“ haben ExpertInnen von Infineon Bipolar, der TU Dresden und dem Fraunhofer IMWS nun ein neuartiges Schutzkonzept entwickelt. Es ermöglicht eine automatische Abschaltung im Störfall innerhalb von weniger als einer Millisekunde. Damit wird nicht nur die Betriebssicherheit gesteigert, sondern auch die Integration erneuerbarer Energien ins Netz entscheidend verbessert.

Wenn es in modernen Energiesystemen zu Fehlern bei der Stromverteilung kommt, entstehen extreme Kurzschlussströme, die Bauteile schwer beschädigen können. Herkömmliche Abschalteinrichtungen benötigen bis zu 100 Millisekunden, um zu reagieren – viel zu lang für Systeme, die auf Halbleiter-Wechselrichter mit hoher Leistungsdichte setzen. Besonders betroffen sind dabei IGBT-Module, deren Freilaufdioden im Kurzschlussfall keinen aktiven Schutz bieten und im Extremfall sogar explodieren können.

Im Projekt „GreenGridGuard“ haben die Infineon Bipolar GmbH, die Technische Universität Dresden und das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS gemeinsam eine Lösung erarbeitet. Das neu entwickelte, halbleiterbasierte Schutzkonzept erzwingt im Fehlerfall innerhalb von weniger als einer Millisekunde einen dauerhaften Kurzschluss. Dieser Mechanismus – als „Short-on-Fail“-Garantie bezeichnet – sorgt dafür, dass der Wechselrichter sicher abgeschaltet wird und keine gefährlichen Plasmaaustritte entstehen. Damit bleiben auch angrenzende Komponenten vor Überstrom geschützt.

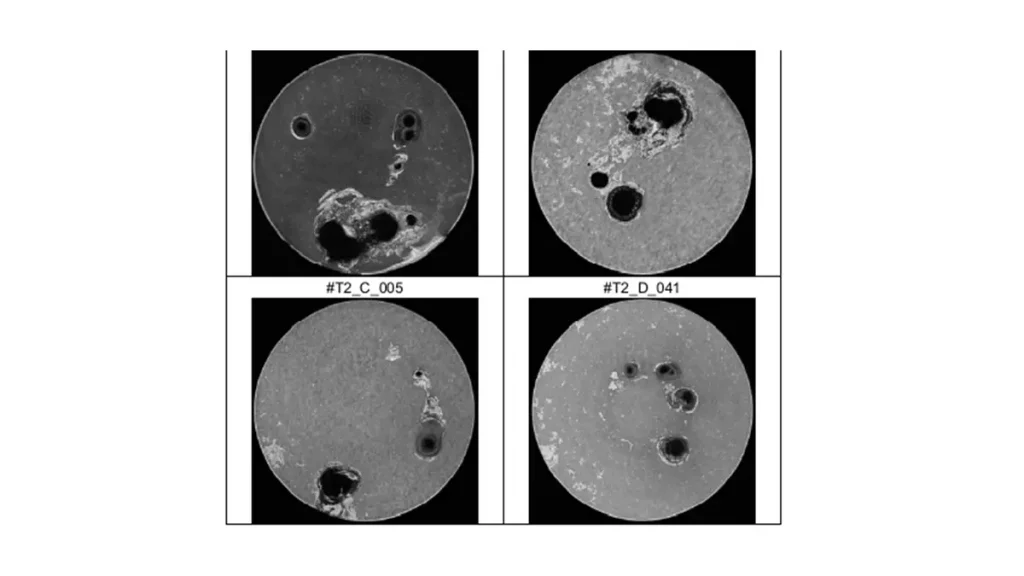

Das Fraunhofer IMWS brachte seine Expertise in Materialdiagnostik, Mikrostrukturanalyse und Zuverlässigkeitsbewertung ein. Mithilfe zerstörungsfreier Prüfmethoden wie optischer Inspektion, Röntgenanalyse und Ultraschallmikroskopie sowie mikrostruktureller Verfahren wie Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersiver Röntgenspektroskopie konnten die ForscherInnen detailliert nachvollziehen, wie sich die Materialien im Störfall verhalten.

»Wir konnten im Projekt genau verstehen, welche mikrostrukturellen und werkstoffmechanischen Prozesse in den Halbleiterkomponenten ablaufen und wie sie die Zuverlässigkeit beeinflussen«, erklärt Carola Klute, Projektleiterin am Fraunhofer IMWS. Durch gezielte Materialanalysen und Belastungstests entstanden neue Prüfverfahren, die nun als Grundlage für künftige Sicherheitskonzepte dienen.

In mehreren Demonstrator-Designs wurde das Schutzsystem getestet und optimiert. Besonders erfolgreich war ein Chipaufbau mit fester Verbindung auf der Anodenseite und einer flexiblen Kontaktierung auf der Kathodenseite. Diese Konstruktion minimiert Materialschäden und garantiert, dass selbst bei Stoßstrombelastungen von bis zu 100 kA die Defekte auf definierte Sollbruchstellen begrenzt bleiben.

Das Ergebnis: ein robustes, reaktionsschnelles Schutzsystem, das künftig zur sicheren Integration regenerativer Energiequellen in die Stromnetze beitragen kann.