Balkonkraftwerke im Praxistest: Wie sich Eigenverbrauch und Effizienz optimieren lassen

Autoren: Georg Mina, Produktmanager bei my-PV GmbH in Oberösterreich/Tobias Fuchslechner, Marketing & PR bei my-PV GmbH in Oberösterreich/dcg

Balkonkraftwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie eine einfache Möglichkeit bieten, eigene Solarenergie zu erzeugen und so teilweise von steigenden Strompreisen unabhängig zu sein. Technologische Fortschritte und eine unkomplizierte Installation tragen ebenfalls zur Popularität bei. In Deutschland sind Balkonkraftwerke mit einer Wechselrichterleistung bis 800 Watt genehmigungsfrei. Dennoch besteht häufig Unsicherheit darüber, wie viel der erzeugten Energie tatsächlich selbst genutzt werden kann und welches Potenzial solche Kleinanlagen bieten.

Im privaten Wohnungsbau werden Balkonkraftwerke oft eingesetzt. Allerdings fällt der Stromertrag insbesondere während der Zeiten mit dem höchsten Verbrauch – morgens und abends – vergleichsweise gering aus. Tagsüber, wenn die Stromproduktion am höchsten ist, wird der erzeugte Strom vielfach nicht selbst verbraucht, sondern ohne Vergütung ins öffentliche Netz eingespeist. Dies stellt für Verbraucher einen Verlust dar, da die Solarenergie nicht optimal genutzt wird.

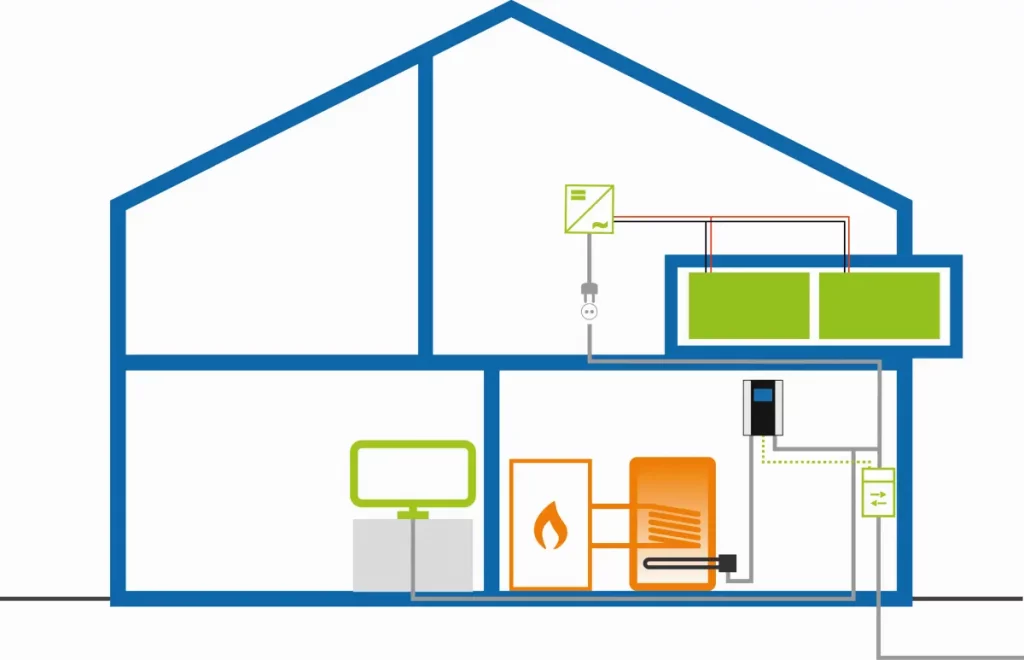

Im Folgenden werden vier Szenarien zur Nutzung von Balkonkraftwerken analysiert, basierend auf einem 2-Personen-Haushalt in Konstanz (Baden-Württemberg) mit einem 120-Liter-Warmwasserspeicher, der mittels 3-kW-Heizstab elektrisch betrieben wird. Der angenommene jährliche Stromverbrauch liegt bei 2.126 kWh ohne Warmwasserbereitung; der zusätzliche Energiebedarf für Warmwasser beträgt 2.287 kWh jährlich.

Für die Berechnungen wird eine Anlage mit 2 kWp Modulleistung und einem 800 W Wechselrichter zugrunde gelegt. Die PV-Module sind mit 30 Grad Neigung zum Balkon montiert und nach Südost ausgerichtet. Die Szenarien umfassen Varianten ohne Batteriespeicher, mit optimierter Warmwasserbereitung über überschüssigen Solarstrom, mit Batteriespeicher und eine Kombination aus beidem. Für die Regelung der Warmwasserbereitung wird ein stufenloser Leistungsmanager eingesetzt.

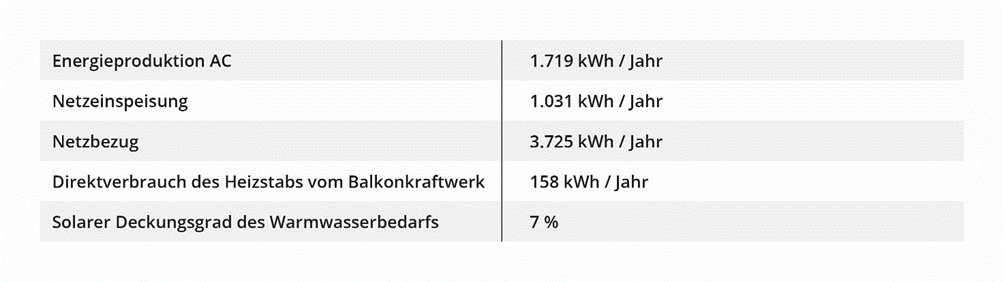

Szenario 1 – Nutzung ohne Batteriespeicher:

Hier wird die erzeugte Energie direkt im Haushalt verwendet. Bei einem Jahresertrag von 1.719 kWh bleiben 1.031 kWh ungenutzt und werden ins Netz eingespeist. Die Eigenverbrauchsquote liegt somit bei etwa 40 %, was auf den Verbrauchszeitpunkt und die Anlagenausrichtung zurückzuführen ist.

Tabelle 1: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, ohne Batteriespeicher, mit zufälliger Warmwasserbereitung:

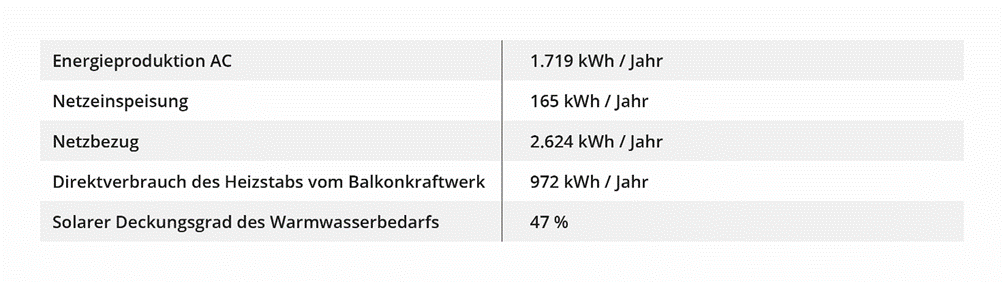

Szenario 2 – Nutzung mit Überschusswärmebereitung:

Durch den Einsatz eines stufenlos regelbaren Leistungsmanagers, der überschüssigen Strom zur Warmwassererzeugung nutzt, sinkt die Einspeisung ins Netz auf rund 165 kWh pro Jahr. Etwa 43 % des Warmwasserbedarfs können so mit Solarstrom gedeckt werden. Die Eigenverbrauchsquote verbessert sich deutlich, ohne Mehrkosten für Haushaltsstrom.

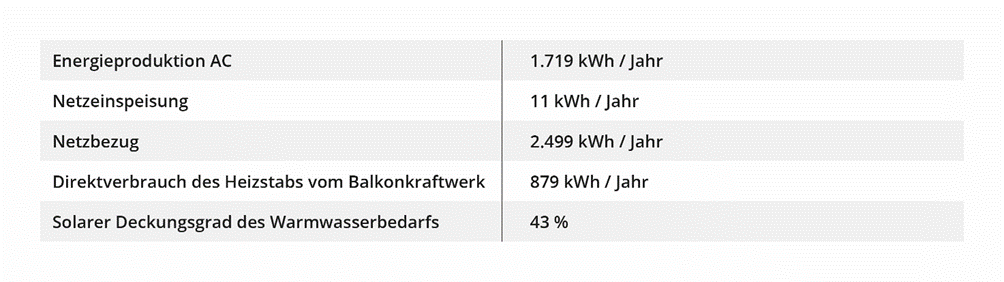

Tabelle 2: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, ohne Batteriespeicher, mit stufenlos geregelter Warmwasserbereitung:

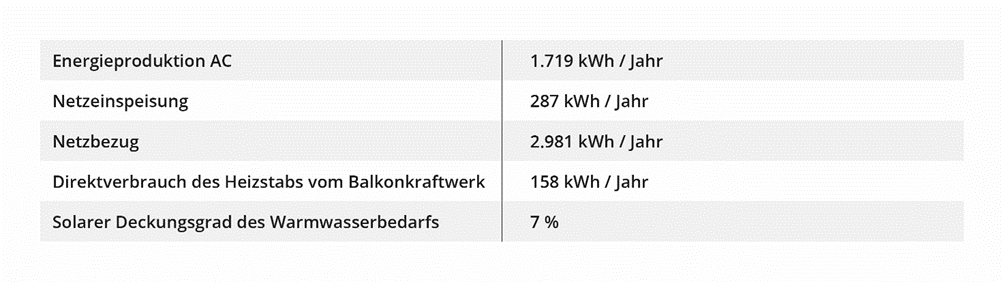

Szenario 3 – Nutzung mit Batteriespeicher:

Ein 2-kWh-Batteriespeicher erhöht die Flexibilität, da erzeugte Energie zwischengespeichert und zeitversetzt genutzt werden kann. Dennoch bleiben etwa 287 kWh pro Jahr ungenutzt. Der Netzbezug für Warmwasser steigt im Vergleich zur Überschusswärmebereitung, da keine gezielte Warmwasserregelung erfolgt.

Tabelle 3: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, 800 W Wechselrichter mit 2 kWh Batteriespeicher, ohne stufenlose Regelung der Warmwasserbereitung

Szenario 4 – Kombination aus Batteriespeicher und Warmwasserregelung:

Die Kombination von Speicher und stufenloser Regelung maximiert den Eigenverbrauch. Die jährliche Einspeisung ins Netz sinkt auf etwa 11 kWh. Rund 39 % des Haushaltsstroms und 43 % des Warmwasserbedarfs können durch das Balkonkraftwerk gedeckt werden.

Tabelle 4: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, 800 W Wechselrichter mit 2 kWh Batteriespeicher:

Das Maximum aus dem Balkonkraftwerk schafft man nur mit der Wärmebereitung!

Eine stufenlose Regelung, wie sie zum Beispiel der AC•THOR von my-PV bietet, kann das Maximum an überschüssiger Leistung des Balkonkraftwerks zur Warmwassererzeugung nutzen und somit den Eigenverbrauch massiv erhöhen. Ein Batteriespeicher kann ebenfalls dazu beitragen, die überschüssige Energie zu speichern und zu nutzen, wenn sie benötigt wird. Die Kombination von Batteriespeicher und stufenloser Regelung zur Warmwassererzeugung steigert die Effizienz weiter, hier werden nur noch 11 kWh in der Simulation an den Netzanbieter verschenkt, gleichzeitig werden bemerkenswerte Deckungsgrade in der Warmwasserbereitung sowie in der eigenen Stromversorgung erreicht – also dem eigentlichen Ziel eines Balkonkraftwerks.

Balkonkraftwerke bieten viele Vorteile – mit der stufenlosen Wärmebereitung holen Besitzer das Maximum aus ihrem eigenen Balkonkraftwerk heraus.